王李俊

(江西中医药高等专科学校,江西抚州344000)

摘 要:四大药帮之一的“建昌帮”炮制工艺多由师徒相传传承,缺乏系统文献依据。旴江医学部分医药著作中载有辨识修治方法、炮制辅料用具等与炮制相关的内容。通过采取文献研究方法,从具有代表性的四部旴江医学名著《妇人大全良方》《瑞竹堂经验方》《医学入门》《本草求真》中,梳理归纳分析相关传统炮制方法,探究旴江名医在中药传统炮制技术方面的学术思想及历史贡献。

关键词:旴江医著;文献研究;建昌帮;传统炮制技术

旴江医学是江西综合性地域医学,其历史积淀深厚,涌现出大批名医大家,并写就了众多医学著作。这些名医及医药学著作蕴含着丰富的知识经验,为分析旴江医学提供了重要文献资料。在旴江医药学发展史中,旴江医家是医疗实践的主体,他们亲自采药、制药,积累了丰富的用药制药经验,因此旴江医家的制方用药规律具有独特的旴江地域特色,旴江医家不但重视临床用药心得,还注重药物辨识、用药配伍、修治炮制、临方制剂、药引使用等中药学相关内容,形成了“医药共存”的独特文化,推动了建昌帮中药炮制技术发展,这是江西医学流派区别于其他地域医学的重要标志之一,为形成旴江医学中药运用规律创造了必备条件。“如法炮制”的成语典故即源自南宋时期江西佛教禅师文雅与文准两位师兄弟,讨论禅法时所写的文章———《禅本草》《炮炙论》。由此可知,早在千年前,“炮制”一词在江西中医药文化中具有重要地位且普及度较高。在旴江医学发展史中,一些医家著有本草类著作,《妇人大全良方》《瑞竹堂经验方》《医学入门》《本草求真》等,为厘清旴江医学流派中药炮制技术传承的学术源流,挖掘其科学内涵提供了基础。

笔者认为,建昌帮是旴江医学流派的重要组成部分,厘清建昌帮中药炮制技术传承创新脉络应与旴江医学流派传承结合分析。因此,本研究借鉴中药炮制文献研究经验,结合旴江医学名著挖掘整理建昌帮中药炮制工艺,为中医学术流派相关研究提供参考。

1 旴江医学与建昌帮中药炮制研究现状

1.1 国内医学流派及中药炮制文献研究

学界历来重视中医药学术流派的挖掘与研究。成争光等[1]基于CNKI学术期刊数据库,检索自1980年1月-2018年12月关于“中医学术流派”的期刊文献,收集文献908篇。其中,研究者主要围绕中医学术流派的概念、判定标准、划分方法及文化对中医学术流派的影响进行探究,分析学术流派的发展现状与前景,揭示影响中医学术流派发展的因素及存在的问题,提出研究当代中医学术流派的思路与方法。国内关于中药炮制的文献研究较多,通过检索期刊数据库发现,研究单味中药炮制历史沿革的文献、整理某一种炮制方法或辅料或某一本古籍的文献多达上千篇。如:《<本草从新>炮制学成就初探》[2]、《冯宝麟中药炮制研究思路二———对炮制历史沿革的整理研究》[3]等。这些文献或是探讨部分常用中药、辅料的炮制历史沿革,或是整理某种医药著作中炮制学成就,是中药炮制文献发掘整理的典型例证。这些文献为梳理旴江医学名著中开展中药炮制经验方法及发展脉络提供了很好的借鉴。

目前,国内研究中医学术流派大多集中于中医临床诊疗方面,较少结合中药内容进行研究,这与学术界从事中医学术流派研究的专家学者多为中医专业有关。“医药同源”,中医与中药研究的基础在于中医基础理论,挖掘整理古代医药著作中炮制学内容理应遵循。

1.2 建昌帮传承创新发展存在的问题

国内学术界对于旴江医学的研究从未中断。江西中医药大学杨卓寅教授[4]率先提出“旴江医学研究”的课题,填补了江西地方医学史研究领域的空白。谢强教授等[5]对旴江医学发展历史进行考究,为研究旴江医学提供了参考。近年来,学界对建昌帮的研究逐渐增多,主要集中于研究某一种炮制工艺或辅料,如胡志方、钟凌云、王小平等学者的相关研究[6]。但有关旴江医学流派的研究成果仍然较少,尤其是建昌帮研究尚未形成完善的学术体系,还需不断探索。

当前,建昌帮炮制工艺的研究多是用现代科学技术,对少数特色饮片的工艺改革及成分进行探究,收集整理建昌帮传统炮制工艺的研究甚少,部分研究仅停留于操作技术层面。建昌帮炮制工艺多由师徒口传心授传承,缺乏系统文献理论记述,导致建昌帮传统炮制工艺的传承发展滞后。随着历史变迁、工业生产和科学技术发展以及技术人才流失,传统中药炮制技术备受冲击。建昌帮传承出现断层,流派特色渐趋淡化,一些传统技术甚至失传,建昌帮炮制这一旴江医学学术流派传承形势严峻,这将对中医药传承创新发展、中医药人才培育及中医药产业质量提升造成不良影响,加强对建昌帮传统炮制工艺流派的抢救性与保护性发掘刻不容缓。

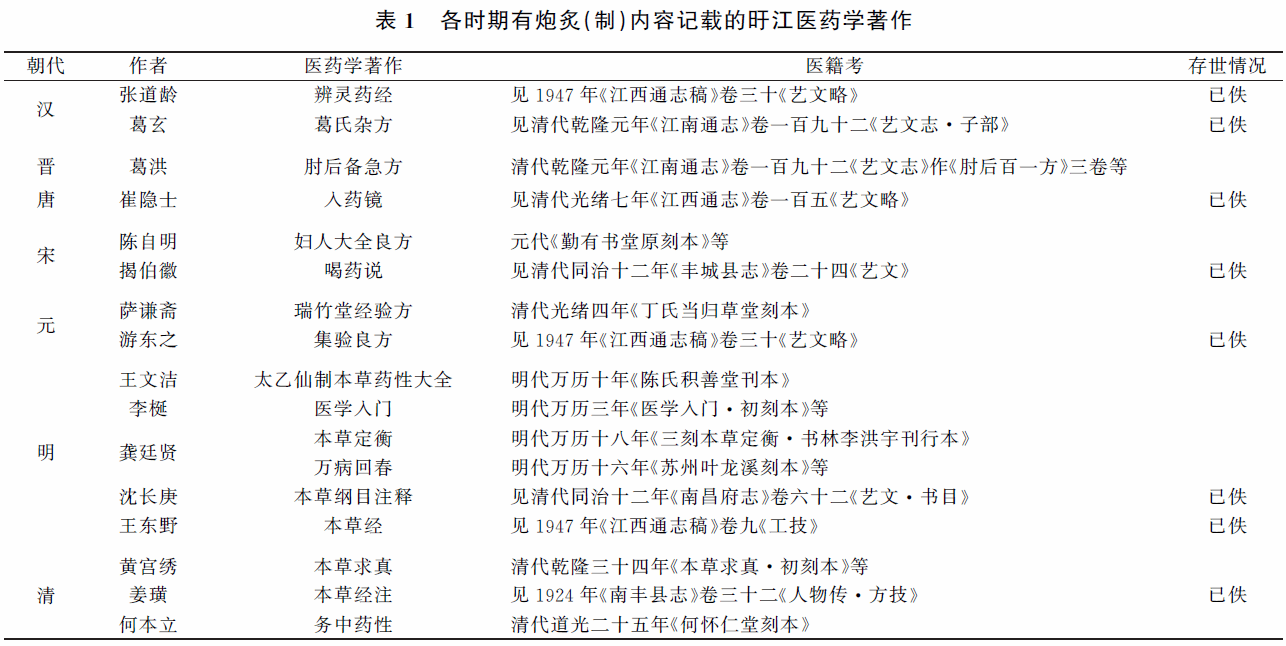

2 旴江医著文献研究

中药在旴江医学中地位重要,旴江名医写就了较为丰富的著作,旴江流域众多医家将千百年来积累的大量中药炮制经验,分散记载于其编著的本草药书、医案医话及医药论著之中,如陈自明《妇人大全良方》中“辨识修治药材法度”及李梴《医学入门》中的“本草2卷”等。旴江医学著作中零散记录着有关辨识修治方法、炮制辅料用具等中药炮制内容(见表1)。鉴于此,谢强教授提出了“旴江炮炙(制)学流派”的观点。他认为这些医家及学说形成了旴江炮炙(制)学流派,道医葛玄、葛洪以及崇尚道医方术的萨谦斋、龚廷贤、黄宫绣可作为此流派的重要医家加以研究。

受谢强教授观点启发,笔者认为应系统地对旴江医学名著中炮制相关内容进行梳理分析,归纳总结散见于文献中的旴江流域古代炮制方法,比对补充当前建昌帮炮制工艺,继承前人有实用价值的炮制技术及理论,为建昌帮炮制技术传承及其现代科学研究提供参考[7-10]。本研究基于具有代表性的宋、元、明、清四个时期的四部旴江医学名著:《妇人大全良方》《瑞竹堂经验方》《医学入门》《本草求真》,梳理摘录有关传统炮制方法的原文,并加以归纳分析,探究旴江名医在中药传统炮制技术方面的学术思想及历史贡献。

2.1 《妇人大全良方》中药炮制文献研究

《妇人大全良方》由南宋旴江名医陈自明撰写,是中国现存最早的系统性妇产科学专著,在国内外妇产科学领域享有盛名,即是旴江医学流派的瑰宝,该书还对中药炮制研究有重要意义。《妇人大全良方》中药炮制方面的内容即该书开篇的“辨识修治药物法度”,陈自明将与炮制相关的内容放在全书首位,可见其对中药炮制的重视。该书自序中提到,“凡药有宜火、宜酒者,有用子、用皮者,有去苗、芦者,有别研入药者,有煎成汤去滓后入者,若此之类,各个不同。今备于前,无复更著于逐方之下。”由此可见,陈自明用药严格,医术精妙,其对药物炮制的要求处处体现出经方法度[11]。

首先,陈自明对中药炮制内容的记载采用了更为合理的分类方法。《妇人大全良方》中未采用按属性将药材分类的方法,而是将相同炮制方法的药材置于一处,如篇首就将辰砂、雄黄、雌黄、石硫黄、伏龙肝等需用研磨法的药物放在一起,先分别讲述每种药物的具体炮制方法及质量要求,如雄黄“如鸡冠,通明者为上”,辰砂以“如镜面粉,旋者为上”,最后总结具体的炮制方法为:“以上并研,令极细如面,无声为妙。”这与现代中药炮制书籍编写风格相似,将零散的炮制方法加以归纳总结,能清晰了解南宋时期中药炮制技术的基本情况。

其次,陈自明已意识到炮制过度问题。宋以前的中医文献对炮制理论的认识相对较为粗浅,多局限于对非药用部分副作用的阐述,以及不同炮制方法对药材功效的不同影响,如辛夷不去毛使人咳,卷柏生用破血炙用止血等,并不解释炮制作用的原理。陈自明作为旴江名医,行医治学十分严谨,他在《妇人大全良方》中提到川牛膝:“酒浸,不可太过,久则失味。”这为后世医药研究提供了探索方向。

此外,陈自明已认识到生药与炮制后药材的药效不同。《妇人大全良方》记载五味子:“入补药中宜炒用,入嗽药中宜生用”“地黄生者平宣,熟者温补。虚人需补药,当用熟。《本草》云:男子宜用熟者,女子宜用生者。”这些均是其将前人经验归纳总结而得出。

最后,陈自明对药物炮制中伪品鉴别十分重视。他在书中除详细记载各种药物的质量要求外,还对一些药物的伪品进行了描述,提醒医家不要错用伪品。例如,《妇人大全良方》记载了紫苏子:“除是自种自取方是真者,可以伐病。虽云细而香者是真,今人多采野苏子以乱其真。其子亦小,却以真苏叶挼令香,更不可辨。”这说明宋代已有制贩假药伪品的现象。

2.2 《瑞竹堂经验方》中药炮制文献研究

《瑞竹堂经验方》是元代建昌太守(建昌位于现在的旴江流域)沙图穆苏与当地“一二医流,相与订正”,编撰而成的中医方书。该书考订名家方书,博采前人经验,分门别类编成一十五卷,可以反映出元代建昌地区的用药、制药状况。该书一个显著特点即是对药材炮制及各方用法记载十分详细,体现出旴江地域重视药材炮制的特点[12]。

一是注重药材的净选精分,除去无用杂质。该书提出:“药味俱要捡净,然后称”,还多次提到五灵脂拣去砂石,细辛去苗叶土,菊花去根梗,枳壳去瓤等,要求药材必须“净”。根据不同临床病证区分选择药材处理方法,如书中记载全蝎均要去毒,但在“祛风导气化痰丸”中要求全蝎“不去毒,用薄荷叶炙”,可见当时医家对药材临床运用极为灵活。二是注重药材的特殊炮制,记载详细的操作方法,如天南星有用“生姜滓和黄土”包裹南星,慢火煨香透的方法,还有“泔水浸洗,去皮滑涎”后再放置猪心内,用灯草包裹,九蒸九曝的方法;苍术有先用“泔浸三日”后再用“乌头、川楝子一处炒焦黄色”,或用“川椒、陈皮、破故纸一处炒黄”,或用“茴香、青盐、食盐一处炒黄”,或用“纯酿酒醋浸后炒燥”等方法,说明当时的建昌帮已纯熟运用使同一药物产生不同功效的炮制方法。三是注重药材切制粉碎,有利药效释放。全书记载有切大块、切片、细切、镑、剉、捣、研细、水飞、槌碎等多种切制粉碎方法,对同种药物也会选择不同的切制规格。如草乌就有切大块、切片等不同的使用方法。四是注重使用药材辅料,改变药物性味。书中多处记载醋浸、酒泡、姜汁拌、泔水浸、糯米炒、麸炒等辅料使用内容,尤其对辅料最后是否留用有详细说明,如盐炒中有“盐炒茴香不用盐,盐炒川楝子同盐用”,书中还对炮制后的品质有说明,如地黄“去芦,酒浸,蒸焙干,如此九次”,要求“透黑为度,仔细制”。《瑞竹堂经验方》成书恰是建昌帮药业兴旺之时,书中所载炮制技术对建昌帮炮制技术研究、传承意义重大。

2.3 《医学入门》中药炮制文献研究

《医学入门》由明代旴江名医李梴所著,其特点在于以歌赋形式为正文,以注文补充阐述。本书共有八卷,其中卷二至卷三为本草,可见李梴对中药的重视。他认为用药必须传承遵循古法炮制技巧,提出:“当知水飞、火、醋淬、酒浸、另研等项,必遵古法,毋逞新奇。”《医学入门》作为一本普及中医药入门知识的书籍,以“炮炙制度毋逞巧”“熟升生降古方刊”等朗朗上口的诗歌要诀归纳总结各类中药炮制要点,内容简单明了,方便学习,为当时传播教授中医药知识提供了入门教材[13]。

首先,李梴认识到若中药处理不当,则会对药物的功效作用产生显著影响。他在使用药物之前要求去除壳、皮、心等非药用部位,以免影响药效。《医学入门》写道:“绿豆本解毒,带壳不见功;草果消膨效,连壳反胀胸。”远志、巴戟、门冬、莲子、乌药之类,需去心;猪苓、茯苓、浓朴、桑白皮之类,需去皮;否则会令人烦躁或耗人元气。他认为桃仁、杏仁有毒伤人,用时需去皮尖,才会不生疔疖。这与现代中药饮片净制减毒的要求十分吻合。他还提到麻黄“发汗用身去节,止汗用根。”可见,明代对中药药用部位的认识已十分成熟,已做到区分使用。

其次,李梴对运用炮制辅料改变药性十分精通。他总结了部分辅料引药归经的特点:“凡药入肺蜜制,入脾姜制,入肾用盐,入肝用醋,入心用童便。”他也提到了使用辅料调制药物性味,如天南星要用“牛胆汁”或用“姜汁白矾煮”才好用。在辅料改变药物升降沉浮方面,他认为“病在头面及手梢皮肤者”用酒炒助药上腾;“病在咽下脐上”,用酒浸洗;“病在下者”,生用;“欲升降兼行者”,则需半生半熟。

再次,李梴对炮制技术运用很关注。他认为炮制药材要有时效性,提出:“然炒制必出火毒,收贮用之,随炒随用,以火助火。”随炒随用的做法十分符合古时建昌帮药商前店后坊(加工、炮制、制剂场所)的特点。他还对炮制工具要求十分严格,他认为许多药物在炮制过程中忌铁器,“知母、桑白皮、天麦门冬、生熟地黄、何首乌忌铁器,用竹刀铜刀切之,犯铁必患三消”。他还要求药物“煎煮多用砂罐洗净,择人煎之”。

最后,李梴对原药材来源品质十分看重。书中提到要明辨真伪,“药多有假者,误服反致害人,必询问经历久而后能辨认”。书中强调区分选择新药陈药以保证药效,指出“惟麻黄、荆芥、香薷、陈皮、半夏、枳实、枳壳、吴萸、野狼毒”宜用陈药,“其余味薄之药,俱用近新有力,若陈腐经霉者,皆不可用”。

总之,李梴在其著作中翔实记载了他所处时代的中药炮制方法及临床使用等内容。李梴还整理总结了中药煎服方法及禁忌,以及食疗养生方法等,对于后世学习挖掘明代中医药知识提供了文献依据。

2.4 《本草求真》中药炮制文献研究

《本草求真》是清代名医黄宫绣所著。他重视药物的炮制,强调“制药贵乎适中”“不及则功效难求,太过则气味反失。”他按火制、水制、水火共制对传统炮制方法进行分类,提出:“火制四,炮炙炒也。水制三,渍泡洗也。水火共制,蒸煮二者焉。”他要求对非药用部位净制,提出:“去穣者免胀。抽心者除烦。”黄宫绣归纳出酒制、姜制、盐制、醋制、童便制、米泔制、乳制、蜜制、陈壁土制、面煨面制、乌豆汤甘草汤渍制、羊酥油猪脂油涂烧制等辅料影响药性的经验,并进一步引申出“以药制药”的炮制方法。如黄连即有十种制法:“心火生用,虚火醋炒用,胆火猪胆汁炒,上焦火酒炒,中焦火姜汁炒,下焦火盐水炒或童便炒,食积火黄土炒,湿热在气分吴茱萸炒,在血分干漆水炒,眼赤人乳炒。”这些内容对传统中药炮制技术的现代传承与创新,颇有借鉴意义[14]。

旴江医药学著作中记载的内容是人们对中药炮制知识的累积与总结。对这些医药学著作整理分析后展现出建昌帮中药炮制技术的发展过程。从分类方法、生熟异用,到真伪鉴别、净选精分,再到辅料运用、特殊制法,早期建昌帮中药炮制方法还较为简单,随着时代进步,其炮制理论持续发展,炮制技术不断增多。系统挖掘整理旴江医药学文献中古代炮制经验及方法,结合建昌帮中药炮制优势和特色,总结归纳其炮制工艺,可对当前建昌帮中药传统炮制工艺进行有益补充,有助于形成具有江西旴江地域特色的炮制技术方法及建昌帮中药炮制流派,为旴江医学流派传承发展奠定基础。

参考文献

[1] 成争光,何丽清,储开博.基于文献挖掘的地域中医流派研究状况分析[J].亚太传统医药,2019,15(5):163-166.

[2] 龙全江,徐雪琴.《本草从新》炮制学成就初探[J].甘肃中医学院学报,1995,12(3):50-52.

[3] 吕文海.冯宝麟中药炮制研究思路二———对炮制历史沿革的整理研究[J].山东中医药大学学报,1999,23(2):142-144.

[4] 杨卓寅.地灵人杰的“旴江医学”[J].江西中医学院学报,1988,1(1):53-55.

[5] 谢强,黄冰林.有关正确认识旴江医派的历史地位及今后传承工作的思考[J].江西中医药,2022,53(8):1-4,7.

[6] 颜冬梅,李娜,张金莲,等.江西传统炮制技术的研究进展[J].中药材,2016,39(2):447-450.

[7] 葛洪.肘后备急方(明万历刻本)[M].柳长华,主编.申玮红,点校.北京:北京科学技术出版社,2016.

[8] 王文洁.太乙仙制本草药性大全(8卷·首一卷)[M].陈氏积善堂刊本,1582.

[9] 何本立.务中药性[M].曾广盛,徐基平,曾浩,等点校.北京:中国医药科技出版社,1993.

[10] 胡志方,陈建章.建昌帮中药炮制技术[M].北京:中国中医药出版社,2019.

[11] 盛维忠.陈自明医学全书[M].北京:中国中医药出版社,2005.

[12] 萨谦斋.重订瑞竹堂经验方[M].浙江省中医研究所文献组,湖州中医院,重订.北京:人民卫生出版社,1982.

[13] 李梃.医学入门[M].田代华,张晓杰,何永,等整理.北京:人民卫生出版社,2006.

[14] 李小荣.黄宫绣医学文集[M].北京:中国医药科技出版社,2019.

(本文刊于《亚太传统医药》2024年第12期)